![]()

| 北陸地方では丸岡城の天守のみが現存しており、現存する天守としては最も古いものである。 |

| 二層三階の望楼式の天守は後の時代に築かれた松本城、姫路城、彦根城など層塔式の天守と比べるといかにも古風で、城郭史上貴重なものといえる。 |

| 内部は急勾配な階段で上り下りにも一苦労する。また屋根の瓦がすべて福井特産の笏谷石(しゃくだにいし)で造られているのは全国でも珍しい。 |

| 昭和23年(1948)福井大地震で倒壊したが、昭和30年に元の用材の8割を使って修復再建された。 |

| 所在地 : 福井県坂井市丸岡町 |

| 別 称 : 霞ヶ城 |

| 築城者 : 柴田勝豊(柴田勝家の甥) |

| 築城年 : 天正4年(1576) |

| 種 類 : 平山城 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

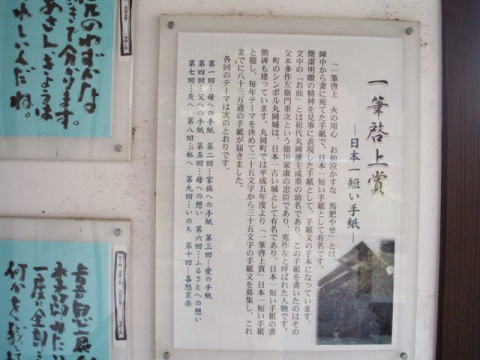

| 天守の石垣の側に有名な「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」の書簡碑が建っている。これは丸岡藩主本多成重(幼名仙千代)の父本多作左衛門重次が陣中から家族に送った手紙文を刻んだ石碑である。本多重次は徳川家康譜代の重臣で、“鬼作左”と呼ばれたほどの猛将であった。 |

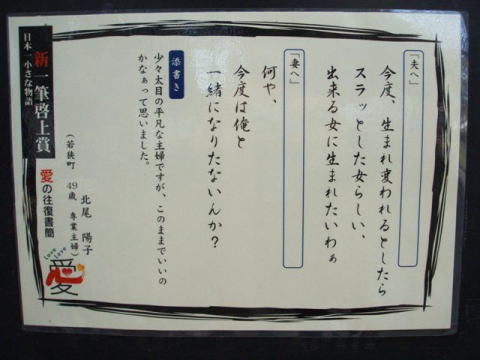

| この手紙は実に短いものだが、簡潔でわかりやすい名分として知られている。平成5年から丸岡町で募集を始めた「一筆啓上賞 日本一短い手紙」は鬼作左の思いを受け継いだものである。 |