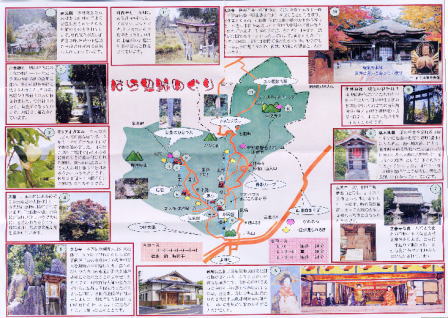

| ���̒n�} | |||||||||

|

|||||||||

|

|||||||||

|

�@�얖�n��ɂ���c���P�T���[�g���قǂ̑�ւ͓����s�s�V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��܂��B�R�N�O�ɂ́u�S���ւ̉�v�̉�����K��A�u�������̂ő�Ɂv�ƌ���ꂽ�����ł��B���L�҂ł����コ��͒ւ����߂Ȃ��悤�ɂƎ���̒|�̎��������������A���N���h�ȉԂ��炩���Ă��܂��B�c�O�Ȃ��猩���͂S�����{�܂��B |

���얖����� |

|

|||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

���������ق̃V���{���c���[�B�J�ق��Ă���A�����ꂽ�}�����́A�����قƂƂ��ɐ������A���ł͍������T���[�g���S�O�Z���`�A�����͂U���[�g���T�O�Z���`�A���͖�P���[�g������܂��B�n��̕������Ƃ�����͂��Ă�������A�S���̏��{�ɉԂ����Ă��܂��B |

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

�@�ނ������̎R�ł́A�ӂɂȂ�Ɖ�����A�������Ɖ��̕��܂ŏƂ炵�Ă��܂����B�߂��̌��t�߂ł͌����Ȃ��̂ɁA�����̊C�������s�̕�����͌������̂ŁA���̑D�́A���́u�ЂƂv��ڈ�ɂ��ē����s��n��O�̍`�ւ��ǂ��Ă��������ł��B �@�]�ˎ���̒����ɔp���ɂȂ����T�@�̎������{���ł���u�����̊ϐ�����F�v�߂��Ƃ����b����u���̉́A�y�̒��ɂ������Ƃ�ω��������Ă���邩�炶��B�v�ƌ����l��������A�̐��̂�T���l�������悤�ł����A���ǂ킩�炸���܂��ŁA���̂��������Ȃ��Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�Q�l�u�}���@�����s�̗��j�v |

|

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

|

|||||||||

|

|

�@�Ɋy���̖k�A�W���Z�S���[�g���̎R�n�Ɉꖜ�������[�g���߂��L����u�ւ̒r�v�B�͓̂V�R�X���o������A���蓤��������Ă����悤�ł��B �X�C���� �@���N�ࢎւ̒r�v�̐��@�i�X�C�����j���炫�܂����B�X�����{���܂ŐԁE�s���N�E���̃X�C�������y���߂܂��B |

|||||||

| ��֓`�� | |||||||||

| �@���̇@�u�ւ̒r�v�͐̂����ւ̏Z�ޒr�Ɠ`�����Ă��܂��B�������A�����O�̑�ւ́u�t�ɂȂ�ƒr����͂��o�āA�o�_�̕��֍s���A�H�ɂȂ�Ɩ���������Ė߂��Ă���v�Ƃ��킳����A�t�̉J�̖�ƏH�̒��J�̖�ɂ͌��܂��āu���邸����A���邸����v�Ƃ����s�C���ȉ����������Ă��܂����B�u�Î��L�v�ɂłĂ��邱�Ƃł��L���ȁA���̐{���V�j���i�X�T�m�I�m�~�R�g�j���o�_�ő�ւ�ގ����Ă���́A�s�C���ȉ��͕������Ă��Ȃ��Ȃ��������ł��B �@���̇A�܂��A���̐́A�J���~�葱�������A��ւ��D���ƂƂ��ɗ���o�āA�����ǂ̐l�X���������������܂����B���̑�ւ��Ȃ��Ȃ��őގ������̂��u�������i�ӂ����߁j�_�Ёv�ɍՂ��Ă��镟�����̕P�ł����B���̎��ɔ��ւ̎�́A����o�����Ő��˓��C��^���Ԃɐ��߂Ȃ����R�������̒n��O���ɂ܂œ͂��܂����B����������ꂽ���l�����͐_�Ђ����ĂčՂ�܂����B��ւ̓������������̂Łu���c�ʁi���c���e�j�_�Ёv�ƌĂ�A���݂��n��O�Ɏc���Ă��܂��B |

���������_�� |

||||||||

�����c�ʐ_�� �����c�ʐ_�� |

|||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

�얖�̑�コ���̓c��ڂł͍��N�������A�I�K�G�����Y�����n�߂܂����B�c��ڂ̎���̏Ҋ���`�̖̎}�ɖ�̂����ɎY�ݕt����ꂽ���́A�^�����ȖA�̂悤�ő�l�̈��茝�O���͂��낤���Ƃ����傫���B��N�O�Z�`�l�Z���炢�̗��������邻���ł� �@�@�@�@ |

�����R�L���ȑ�コ��� �@�����Ԃ݂�ттĂ�����I�^�}�W�� �N�V���o�Ă���T�C���B |

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

�����ϐ�����F�� |

���Ɋy���{���̌�J���ł́A�{���ł���\��ʐ��ϐ�����F���i���d�v�������j�����邱�Ƃ��ł��܂��B�������Q�O�U�p�A�ܓ��s���͓��吙�̐��̑����������ؑ���ؖڂ����p�����������㒆���̍I���̍�Ƃ����Ă��܂��B��{�̎�ɂ́A���ꂼ��ڂ�����A���߂������ł��邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B���ڂ��炠���ɂ����Ă̐��́A����ڂ�h�����̂��߂ł����A�܂𗬂��Ă���悤�Ɍ����邽�߁A�㐢�A�ܗ����̊ω��Ƃ����Ă��܂��B |

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

�@�ނ����A�s��ڂ��Ƃ������̍����A�̂����V���܂������܂����B����Ƃ��A���̍s��ڂ����ω��R�ɓo���āA�傫�Ȑ��̖ɐl�X�̍K�����F�肳��܂����B����ƁA���̑吙�́A���̖邩���������悤�ɂȂ�܂����B�݂�ȑ�ϊ��ŁA���̑吙��_���ȖƂ��đ�ɂ���悤�ɂȂ�܂����B�@�@�@ |

���吙�i�C���[�W�j |

||||||||

���w�N�\�J�Y�� |

�u�ǂ������������B�v�݂�Ȃł��₪�⌾���Ă���ƁA�吙�̖̍����̕�����u���������A���������B�v�Ə����Ȑ������܂����B�u���́A����̒��Ԃ�����ɂ���Ă���A�w�N�\�J�d���ł��B�݂�Ȃ���ꂽ�̂����ς𐙂̖̎���̂��炽������̂����ɑS���W�߂Ă��߂��āA���ʂ�ɂ��Ă�����ł��B�ǂ����A��ꂽ�����ς�S���Ă��Ă����Ă��������B��������A���̑吙�͂����Ɛ�|���܂��B�v���̐l�����͑�ϊ�сA����ꂽ�ʂ�A���̓��ɐ��������ς��݂�ȏĂ��Ă��܂��܂����B���ꂩ��́A��������ɖ߂邱�Ƃ͂���܂���ł����B �@�������������ł��傤�B�Ƃ��Ƃ����̑吙�͑傫�Ȓn���������Ăē|��܂����B���̎��̉��́A�l�����B�ɂ��������������ł��B�����āA���̒����ɂ������傫�Ȑ߂ׂ͗̕����ɁA�ؖ��̕��͂��̂܂��������ׂ̕����ɗ��������Ƃ���A���̕����𒆐ߖؖ��ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B���̐l�����́A���̐��̖ŕ������āA�Ɋy���֕�[���܂����B���̂��Ƃ�m�����߂��̑��⒬�̐l�X���㔨�ɂ���Ă��āA���̑吙�ł�������̕��������܂����B���̂Ƃ����ꂽ�����́A�ܓ��s�̖�t���܂��n�߁A�����ⓒ���Ȃǂɂ�������c���Ă��܂��B �@���Q�l�����w�����s�̖��b�E�`���x�@�i�r�T�R���s�j�ɂ́u�w�N�\�K���X�v�ƋL�ڂ���Ă���Ƃ�����A��������A���݂���u�w�N�\�J�d���v�Ƃ��܂����B |

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

�@�@���u�����āv |

�@�@�@�@���u�����v |

�@���N10����,�ɐ��_�А_�y�c�ɂ���[�_�y���s���܂��B |

|||||||

| ���ɐ��_�Ё� �@�Ր_�͓V�Ƒ�_�E���ǐ_�E�f���j���E���F�����E�F�ޔV�䍰�_�E�s�P���i��א_�j�E���ÕP���E�c�S�P���E��̐_�X���J���Ă��܂��B��ΐ_�͈�א_�ƌZ��ŁA�_�Ƃ̐_�Ƃ������Ƃł��B�����̐_�͂�������e�n�̎��_�ł������A��������ɍ��K���ꌻ�݂̈ɐ��_�ЂɂȂ������̂ł��B �@�Ȃ��A���݂̈ɐ��_�Ђɂ͒���������܂��������̒����͐얖��ΎЂ���ڂ��ꂽ���̂Ƃ���Ă��܂��B���݂̈ɐ��_�Ђ́A��������ɋ����ہi���݂̔��f�ؑ����t�߁j�̉��q�{�E�X�@�̔����{�E�����̉����q�E�얖�̑�ΎЁE�a�m�u�̑�ΎЁE����̔����{�̘Z�Ђ������K�������{�ł��B |

|

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

�@���̗��P���i��イ���j�̗�_�t���A�얖�́u�u��i�������j�v�ɂ��Q��ɂȂ�A�s��������ŋA�낤�Ƃ��鍠�ɂ́A��������Ƃ��Ղ�ƕ��Ă��܂����B �@�얖�ƒ���̍�ɂ���A�C��Ƃ����傫�Ȑ̂���Ƃ���܂ŋA���Ă�����ƁA�ǂ����ӂ�̗l�q���ςȂ̂ŁA���������ȂƎv��ꂽ�Ƃ���A��A����}�Ɍ�����Ȃ����̂�����܂����B�����ƌ���ƁA��݂͂ɂ����葫�͂₹���Ƃ낦���S�҂ł��B �@��_�t�́A�u�����A����͉�S���ɗ������S�҂��ȁB�v�ƁA�ӂт�Ɏv���Ęb���������܂����B �@�u�����Ɍ��ꂽ�̂��B�v �@�u�����ق����B�����ق����B�v �@�u�悵�A��������ł��Ă��B�v |

�����P�� |

||||||||

|

�@�߂��̏��삩�痼��Ő����������āA�����Ɏ����Ă����A���܂��Ă�낤�Ƃ����ƁA��S�́u�L���[�B�v�Ƒ吺�ŋ��сA�����Ĕ�т̂��܂����B��S�ɂ́A���̐����Ɍ������̂ł��B���́A�Q�����l�Ԃɂ͖��̂��ƂɌ����A���ɂ͏Z�މƂƌ�����̂ł����A��S���ɗ������S�҂ɂ́A�Ɍ�����̂ł��B �@�т����肳�ꂽ��_�t�́A�C��̂���n�ׂ��ɍ���A��S�ɔO�����������܂����B�����āu���x�͑��v���B��������ł݂��B�v�Ɛ��𗼎�ł������Ĉ��܂����ƁA���x�͑�ψ��S���āA���܂����Ɉ��݁A���x�����x������������āA�p�������������ł� |

||||||||

| ���C�� | |||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

���Ă̂Ђ�ɏ悹��ƁA�z�����J�Ɩ��̂ʂ��� ��������܂����B6/19 |

�� |

|||||||

| ����ȏɈ�𓊂��悤�ƁA�����V�N�A�n��Z���̗L�u�������オ��u���Ƀz�^�������߂���v���B�e�n�ւ̎��@����ꏊ�̊������A�Q���W�{�^���̐��Ԓ����E����E��ւ̕������s���A��E�O�N��ɂ͂��Ȃ���ŁA�e���r�ɓo�ꂵ�����Ƃ�����܂����B�������A���炵�ĕ����Ă���J��䕗�ɂ���ė��N�ɂ͗c����������A�N�X���������Ă��Ă��܂��B �@�����ŁA���Ƀw�C�P�{�^���������Ƃ��鎎�݂����܂�Ă��܂��B�w�C�P�{�^���͎��n���D�݁A�~���ɐ��c���������Ȃ��̂Ȃ���̔_�@���̗p�����ꏊ�Ō����܂��B��ň炿�A��J�̉e�����₷���Q���W�{�^���Ƃ͈Ⴂ�A�y�n���������Ȃ���Ζ��N�����ꏊ�Ō��邱�Ƃ��ł���̂ł��B �@���݂̋@�B�ɂ��_�@�ł͊��c�ɂ���K�v������̂ŁA���Ƀw�C�P�{�^�������ɂ́A�x�k�c�̎��n����i�߂�̂��ǂ��悤�ł��B�@�@ �@�@�@�@�@�@���M���� ���n��ݏZ ���n���� |

|||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

���̂ނ����A�����̗F�a��g�a�֍s���l�́A�݂�Ȍ��̐얖��ʂ��Ă��܂����B����ׂ͍��R���ŁA�����Ă悢���̂ł͂���܂���ł����B�Ȃ��ł����Ȃ���́A�傫���Ȃ��肭�˂��āA�ƂĂ��댯�ȂƂ���ł����B�����ł́A�n���������ׂ点�āA�J�ɗ����Ď��ɂ܂����B�����ŁA�l�X�́A�������ω����������ĂāA�u�n�ω��v�Ƃ�сA�������ɂ��܂����B �@���́A���̂悤�ɁA��ʂ̂������ȏꏊ�������̂ŁA�����������A�������A�������A���P���A��y���ȂǁA��������܂����B�܂��A��t����������A�����ɂ͍s�҂��Z��ł��܂����B�Ƃ��낪����N�ɁA��^����������A��t���܂�������Ă��܂��܂����B�J�������܂��Ă���A���̐l�X�́A��t���܂����߂āA���J����������ĕ����܂����B����ƁA�����ǂ̑傫�ȃN�X�̖̍����ƂɁA��t���܂��Ђ��������Ă����܂����B���̐l�X�͂����ւ���ŁA�����ɏ����ȎЁi�₵��j�����ĂāA��������u���܂����B���̖�t���܂́A���܂������ǂ̃N�X�̖̂��ɂ���A��ɂ���Ă��܂��B |

|

||||||||

|

|

�������ǂɂ���N�X�̖Ǝ� | ||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄 |

|||||||||

�@  |

�@�ނ����ނ����A�����瑺�֒����璬�ւƏC�s���ĕ����A��l�̍s�҂�����܂����B���̍s�҂́A�ƂĂ��S�̂₳�����e�Ȑl�ŁA���̍��������Ƃ�Y�݂��ƂȂǂȂ�ł������Ă����܂����B�܂��A������a�C�܂ŕ����܂̗͂Ŏ����Ă����܂����B���̍s�҂́A��N�Ɉ���~�J�̍��ɂ���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A����N�̂��Ƃł��B���̔N�͂����ƈ���čs�҂̗���̂��x���̂ŁA���̐l�X�͈��ۂ��C�����Ă��܂����B�u���N�͍s�҂̗�����̂����炢�x���̂��B�ǂ���������B�����ӂ����Ⴀ�s�҂��ȂȂ��Ƃ���̂��B�v ����́A�Ђǂ��J�̖�ł����B�Ƃ��ǂ��s�J�b�Ƌ������������A�o���o���b�Ɩ������悤�Ȍ��������������Ă��܂����B�J����������o�P�c�̐��������悤�Ȍ������ŁA�ƂĂ��O��������悤�ȏ�Ԃł͂���܂���B���̐l�X�́A���̌������J�ɍs�҂̈��ۂ��C�����Ȃ�����A���̓��݂͂�ȑ������ɂ��܂����B�Ƃ��낪�A���傤�ǐ^�钆�̂��Ƃł��B�ˑR���̉��Ƃ͈�����A�h�h�h�h�Ƃ����R�������悤�ȑ傫�ȉ����������܂����B�����āA�J�˂̌��Ԃ���́A���̌��̂悤�Ȗ��邢������������ł��܂����B |

||||||||

| ���̐l�X�݂͂�Ȗڂ��o�܂��āA�u�����A���̐^�钆�ɂǂ�������낤�B�v�ƉJ�˂��J���Ă݂܂����B����ƁA���܂ł���ȂɌ������~���Ă����J�͂������肠����A��͉����F�ɋP���Ă��܂����B�����āA�ǂ�����Ƃ��Ȃ��A���̍s�҂̋F�萺�ƁA�`���`���Ƃ������̉����������Ă��܂����B�u�����A�s�҂��B�s�҂������łɂȂ�����B�v�u�Ȃނ��݂��ԂB�Ȃނ��݂��ԂB�v���̐l�X�́A�v�킸�݂�Ȃ��F������܂����B���炭���āA�s�҂̐��͎���ɏ������Ȃ�A���̉��������������Ȃ��Ă����܂����B��͍Ăшłɕ�܂�A�܂��������J���~��o���܂����B���ɂȂ�܂����B ���̉J�͂�������オ���āA������������Ă��܂����B���̐l�X�́A���̕s�v�c�ȏo������b���Ȃ���A�ǂ����ς�������Ƃ͂Ȃ������ׂĂ܂��܂����B�u����Ⴀ�A���̂����̉��ɍs�҂��|��Ƃ���B�v�����́A�₪�Ђ����̂悤�ɏo�āA�J�h��ɂ͂��傤�ǂ悢�Ƃ���ł����B�u�䂤�ׂ̂��̕s�v�c�Ȃł��������A�s�҂��܂������܂̂Ƃ���֍s���ꂽ��B�v���̐l�X�́A�s�҂�������Ƃނ炢�A�����ɏ����Ȃق��������đ���܂����B���ꂩ��́A�ǂ�ȑ�J�̎��ɂ��A�㔨�ɂ͐��Q�������ċN����Ȃ��悤�ɂȂ�܂����B�����āA�s�҂̎��~�J�������̖�ɂ́A���ł��s�҂̋F�萺�ƃ`���`���Ƃ������̉����������Ă��邻���ł��B �Q�l:�w�����s�̖��b�`���x |

|

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄 |

|||||||||

|

�@�S�����肶��̂��āA�㔨�́A�������i�������j�֔�����d�v�ȓ������Ȃ�ŁA�����Ȑl���ʂ����Ⴊ�A���̐l�B�ɂ��u�킵�̓y�n�͒ʂ��B�v�Ƃ��u�ʍs�ł������Ă������B�v�Ƃ䂤�悤�ȁA�����点�����Ƃ�����ŁA�݂�Ȃ��狰����Ă��������ȁB�ق��ł̂��A����܂�Ђǂ��d�ł������邯���A�݂�Ȃ́A�\�ʂ͂��傤���Ȃ��]������������A�S�̒����Ⴀ�u�����́A������낤�I�v�Ǝv���Ƃ����������Ⴐ�ȁB |

���㔨���瓒�����ʂ������i�F�ŁA�E���̓��H�͓����ւƑ����Ă��܂��B ���㔨���瓒�����ʂ������i�F�ŁA�E���̓��H�͓����ւƑ����Ă��܂��B |

||||||||

�����݂̌㔨�̗l�q�ł��B |

�@�����̐l�X�͕��G�Ȏv���ŁA�R�\�l�Y�����̂��Ɍ}���������ȁB�u���̐[���͂ǂ̂��炢���̂��B�v�ƃR�\�l�Y�������̂��������̂Ƃ��A�u�����I�v�ƒN�����A�R�\�l�Y�����̒��֓˂����Ƃ����Ⴐ�ȁB�u�����A�y�����Ԃ��A�y�����Ԃ��B�v�l�X�͖����œy�����Ԃ����Ⴐ�ȁB���ɓ˂����Ƃ��ꂽ�R�\�l�Y�́u�����Ă��ꂥ�I���܂ł��܂����B�����Ă��ꂥ�I�v�Ƌ����Ȃ��狩���A�ǂ�ǂ���y�ɂ��̐�������������A�Ƃ��Ƃ�����ł������������ȁB

|

||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

| �@�㕽�ǂɓ�d���Ƃ����Ƃ��낪����܂��B��������A��L���֍s���R�������炭�s���ƁA�u�䑾�Y����v�̂��݂�������܂��B�傫�Ȋ₪�����Ă��̊�̏�Ɏ�����o���}�Ԃ�̂悢���̖�����A��̎}�͓��܂ł��ꂳ����A�t�߂̑傫�ȃi���̖ƂƂ��ɐM�̏ꏊ�ɂӂ��킵���_�i�ƂȂ��Ă��܂��B�傫�Ȋ�ɂ͕���Z���`����l�Z���`����̎O�{�̊���ڂ�����A���̊���ڂɂ͏��̖̍����������肻�̐_�鐫���܂��܂������Ă��܂��B��̐��ʂɂ͏����ȕ��ł������̉����������h���K������A���̒��ɂ͌Âт��ܐ_�a�������Č䕼���Ղ�A�����Ȃ���炯�ɂ͂����������Ă��肻�̐M�̑f�p����g�ɂ��݂Ċ����܂��B �@���̂䑾�Y����͏����̐_�l�ŁA���ɐ������̕����Ƃ��ǂ��܂����A���������l���A����ȗ��h���K�����Ă���̂������ł��B�܂��A���̐l�����Y���F�肳��A���Y�̐_�Ƃ������u�������ŊہX�Ƃ����Ԃ�����܂ꂽ�v�Ƃ����b�����邻���ł��B |

|

||||||||

|

�䑾�Y����́A����������킯�ł͂���܂���B�䑾�Y����Ƃ͐_�l�̎ւŐF�͂������F�A�傫���͑�l�̐e�w���炢�ŁA�����͎l�\�Z���`���炢�Ƃ����A�����傫�Ȋ�̊���ڂɂ����Ƃ��Ă���A���̎p�́A��ǂ�����������Ɠ`�����Ă��܂��B�Ƃ��ǂ���C�����Ƃ����l������A�v�w�̎ւ�����Ƃ������Ă��܂��B�_�a�̂Ƃт�����߂Ă����ɂ�������炸�A���̒��ɂʂ��ꂽ�炪�������B���̔�̓�����Ȃ��悤�Ɏ�̒��ɓ���āA�����ƌ��Ă���ƕs�v�c�ɂ��������Ƃ��c�B�܂����̔�������ӂ̒��ɓ���Ă�����������ɂȂ����Ƃ����b���`�����Ă��܂��B �@�䑾�Y����̊����֎l�\���[�g������͂Ȃꂽ���ɁA���������ꂨ���Ă��܂��B������u�䑾�Y����̐��v�Ƃ����āA�Ăł��~�ł��J���~�葱���Ă��A����̎��ł��A���̗ʂ������悤�ɗ���Ă���̂ŕs�v�c�����Ă��܂��B |

||||||||

|

|||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

|

���n�������n�ꏊ �@���{�n�����́A�����S�R�R���ȓ����o�Ēӌ��i�����j�ɓ��铹�ƁA���얖�����ɏ������o�ċ蓇�֎��铹�̓�ɕ������O���H�̒����ȂɁu������גn�����v�Ƃ��Đ쉺�Ɍ��������J���Ă��܂����B �@�@���a20�N�i�P�X�S�T�j9���̖���䕗�ɂ���Ĕ�ЁB���݂̈ʒu�i�����ȁA���Ɍ������āj���J���܂����B ��������גn�����Ƃ��Ă̖�� �@�㕽�ǂ��猴�ɓ��鉝�҂́A�]�ˎ���i1592�`�P�W�U�V�j�̎�v�X���̈�����X���̓����s���E�y������ʂ�A���쉈���ɏ���āA�㕽�njS�˂����肩��k���̎R�ƕ��s���ď��i�����Ǐ��w�Z�t�߁j���X�E�匴����铖���肩��A����ɋ}��ƂȂ�A���ɃS�S���R������Č��̋��{�Ɏ����Ă��܂����B �@���̂�����ŕW���P�T�O�`160���ł��B �@���݂̓��̂�œ����s�`���Ԃ͂��悻�S�����A�k����40�����炢�ł��傤���B�Ԃł�10����������܂��A�����͂����ȉו��������Ȃ���̊X���͓�V�ł������Ǝv���܂��B �@�@���n�ւ̓��ē��Ƌx�e�ꏊ�Ƃ��ē����̋��{�͍����Ɍ����u���̉w�v�������悤�ł��B�i�ʎ������̍��̋��{�G�}�Q�Ɓj �@������ׂƓ������S�F����̒n�����̑���ɂ́A�E�֍s���ƎR�p���ʁi���Ȃ���`�ӌ��j�B���ɍs���ƐΏB���ʁi���`�蓇�j���L����Ă��܂��B �@�����͔��̕����ɗ��n����Ă��܂��B �@�����ɓd�����������̂��吳8�N�i�P�X�P�X�j8��24���̒n���Ղ�ł̉��H���A�{�i�I�ɂ͗��N����ł����B �@���o�X�i�ؒY�j���ʂ�n�߂��̂����a14�N�i�P�X�R�X�j�B���4�����B�����A�Г�20�K�B�@ |

||||||||

|

|||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

| |

|||||||||

|

|||||||||

| �����̒n�}�ւ��ǂ遄

|

|||||||||

| |

|||||||||

|

|||||||||